Escribe Adolfo Santos

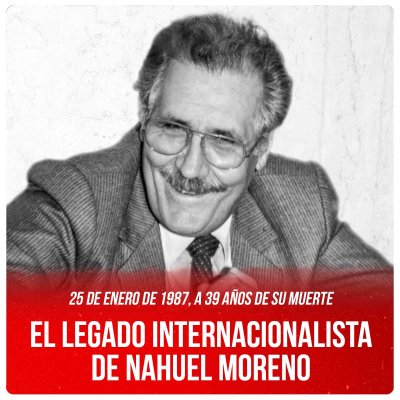

Este 25 de enero se cumple un nuevo aniversario de la muerte de nuestro maestro, Nahuel Moreno. El mayor dirigente trotskista latinoamericano y uno de los principales continuadores de la obra del revolucionario ruso. Así lo describió el dirigente trotskista belga Ernest Mandel en su mensaje de despedida: “Fue uno de los últimos representantes del puñado de cuadros trotskistas que, después de la Segunda Guerra Mundial, mantuvo la continuidad de la lucha de León Trotsky, en circunstancias difíciles”. Moreno dedicó su vida a la construcción de organizaciones revolucionarias y de la Cuarta Internacional, para luchar por gobiernos de las y los trabajadores y el socialismo mundial.

Los aportes políticos y teóricos de Moreno aún son una verdadera guía para las nuevas generaciones de socialistas revolucionarios. Fue quien sacó de la marginalidad al trotskismo argentino para integrarlo a la clase trabajadora y sus luchas, construyendo organizaciones revolucionarias. Comprendió la importancia de la construcción de una organización internacional para superar lo que él definía como un “trotskismo bárbaro”. En 1948, viajó a Paris y participó del Segundo Congreso de la Cuarta Internacional. Un paso importante para consolidar su adhesión a la causa del internacionalismo obrero y la revolución mundial. Además, tuvo una destacada participación en la lucha contra el sectarismo de un sector de la Internacional que se negaba a reconocer los incipientes “estados obreros” como una conquista de las masas que debían ser defendidos de la agresión imperialista. Poco antes de su fallecimiento diría: “…la mayor parte de mi militancia política ha estado, sigue estando, volcada al partido mundial, a la construcción de la Cuarta Internacional”1.

El asesinato de León Trotsky en 1940 había dejado la joven Cuarta Internacional en manos de una dirección poco probada que a partir del Tercer Congreso en 1951, le fue imprimiendo una orientación de capitulación a los partidos comunistas y a las direcciones nacionalistas burguesas de Latinoamérica, Asia y África. Moreno dio duras batallas contra el oportunismo impulsado por Michel Pablo y Ernest Mandel, que llevaba a las organizaciones trotskistas a abandonar la tarea de construcción de partidos revolucionarios y la lucha por gobiernos de las y los trabajadores. “La consecuencia más nefasta de esta claudicación a las direcciones contrarrevolucionarias se dio en Bolivia”2. Mientras se desarrollaba una verdadera insurrección obrera y campesina en las calles de La Paz que destruyó al ejército, en vez de impulsar la movilización revolucionaria como hicieron Lenin y Trotsky en 1917, Pablo y Mandel decidieron apoyar al gobierno nacionalista burgués de Paz Estensoro. Una verdadera tragedia para la revolución latinoamericana y mundial que terminó en una derrota.

El movimiento trotskista también sufrió con otra corriente que significaría una traba para su desarrollo, el “nacional trotskismo”, que menosprecia la necesidad de construir una internacional. Moreno combatía esta visión, para él no podía haber una elaboración nacional correcta sin el aporte de una organización internacional, por pequeña que sea. La construcción de partidos revolucionarios, nos enseñaba, se desarrollará combinando las luchas nacionales con el acompañamiento de los procesos internacionales. Además, estaba convencido que la clave de los triunfos de la clase trabajadora, estaban íntimamente ligados a la solidaridad de clase internacional, para lo cual era fundamental la construcción del partido mundial. “Para nosotros, el máximo crimen, la máxima traición de la burocracia estalinista fue la disolución de la de la Tercera Internacional, exigida por sus aliados Churchill y Roosvelt”.3

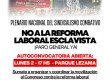

La Brigada Simón Bolívar

El morenismo es un ejemplo de internacionalismo permanente, tanto en su determinación por ser parte de la construcción del partido de la revolución mundial, como por intervenir en los procesos de lucha en los diferentes países. Inspirado en las experiencias históricas como las Brigadas Internacionales que fueron a España a combatir con los republicanos, contra Franco, la corriente orientada por Nahuel Moreno, organizó en 1979 una brigada internacional para luchar en Nicaragua contra la dictadura de Anastasio Somoza.

La Revolución Nicaragüense encontró a Moreno exiliado en Colombia. A pesar de las profundas diferencias y críticas a la dirección reformista y de conciliación de clases del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y de que no existía prácticamente el trotskismo en aquel país, Moreno propuso formar una brigada internacional de combatientes para sumarse a la lucha armada contra Somoza. Así nació la Brigada Simón Bolivar (BSB). De ella participaron dirigentes y militantes morenistas de diferentes países y luchadores independientes que se sumaron para rescatar el legado de la solidaridad obrera internacional. Parte de la Brigada combatió en el Frente Sur, donde tuvo tres bajas mortales. Otro grupo, donde participó Miguel Sorans, dirigente de Izquierda Socialista y la UIT-CI, tomó el puerto nicaragüense de Bluefields, arrebatándolo a los somocistas. El 19 de julio de 1979, la Brigada entró triunfalmente a Managua, recibida por el pueblo y por el sandinismo.

Portada del libro sobre la formación y participación de La Brigada Simón Bolívar en Nicaragua (Pedilo)

Tras la victoria revolucionaria, nuevamente el mandelismo iba a capitular apoyando a un gobierno de unidad con la burguesía como el que encabezó el FSLN. Mientras tanto, la Brigada era expulsada por organizar más de 80 sindicatos e impulsar expropiaciones rumbo al socialismo. Pasaron 47 años y, lejos de avanzar al socialismo de la mano del movimiento obrero organizado como proponía la BSB bajo orientación morenista, la revolución nicaragüense fue traicionada por la dirección sandinista y hoy se ha convertido en una dictadura capitalista de la mano de Daniel Ortega, uno de sus ex comandantes.

Los procesos en curso, más que nunca, nos imponen rescatar las enseñanzas del morenismo. La lucha del pueblo palestino contra el genocidio sionista, la invasión a Ucrania por el imperialismo ruso, las movilizaciones populares en los Estados Unidos contra la expulsión de inmigrantes y la reciente invasión criminal del gobierno Trump en Venezuela secuestrando a su presidente, nos colocan urgentes tareas de solidaridad internacional de diferentes tipos. Desde Izquierda Socialista en el FITU y la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional (UIT-CI), siguiendo el legado internacionalista de Nahuel Moreno, vamos a intervenir con todas nuestras fuerzas para ayudar a que triunfen las luchas de la clase trabajadora y los pueblos explotados y oprimidos del mundo para avanzar en la construcción de gobiernos de las y los trabajadores y el socialismo.

1. Conversaciones con Nahuel Moreno, Capítulo III El partido mundial.

2. Nahuel Moreno, Prólogo “El Partido y la Revolución”

3. Conversaciones con Nahuel Moreno, idem

Escribe Adolfo Santos

“La Flotilla Global Sumud, es la expresión más acabada de la unidad de acción en torno a la solidaridad con Palestina”. Así resumió esa importante tarea internacional Ezequiel Peressini, dirigente de Izquierda Socialista, quien participó de la misma en nombre de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional (UIT-CI), junto al diputado nacional Juan Carlos Giordano, también dirigente de Izquierda Socialista. Fue uno de los mayores esfuerzos por romper el bloqueo por mar que el estado sionista le impone a Gaza.

En 2025 la lucha del pueblo palestino contra el genocidio perpetrado por el Estado de Israel, se convirtió en el eje de la lucha de clases mundial. Su repercusión fue impactante y la solidaridad internacional se expresó en miles de actos, movilizaciones, pronunciamientos y hasta huelgas por todo el mundo. Fue el rescate genuino del espíritu solidario donde jugaron un papel importante los y las trabajadores portuarios de Italia que respondieron con huelgas a los crímenes de Netanyahu. En ese marco, la Flotilla Global Sumud adquirió un papel fundamental, al convertirse en una acción de movilización permanente, que mantuvo durante más de 30 días y noches, la expectativa de romper el bloqueo sionista al pueblo gazatí.

Fue una gran experiencia internacional, tanto para Izquierda Socialista como para la UIT-CI y sus secciones. De vuelta en nuestro país, Juan Carlos Giordano y Ezequiel Peressini, destacaron: “participamos de la Flotilla Global Sumud en una consecuente acción internacionalista [...] y lo vamos a volver a hacer, todas las veces que sea necesario”. Las luchas que la clase trabajadora y los pueblos oprimidos del mundo vienen librando contra los gobiernos capitalistas en crisis, más que nunca, requieren rescatar el espíritu de solidaridad internacional.

Viernes 30/01 a las 18

Centro Cultural

La Vieja Estación

Doctor Sidoti 139, Ensenada

Organiza: Comisión de Familiares, Compañeros y Amigos

Leé también la nota de "Pepe" Rusconi sobre el secuestro y asesinato de Carlos Scafide

Escribe José “Pepe” Rusconi

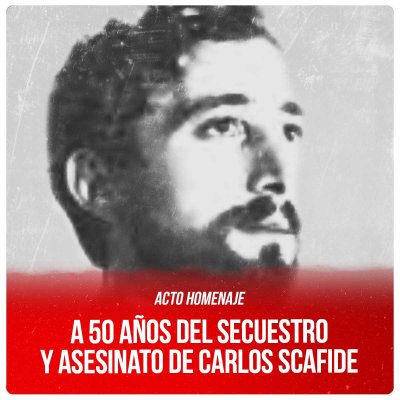

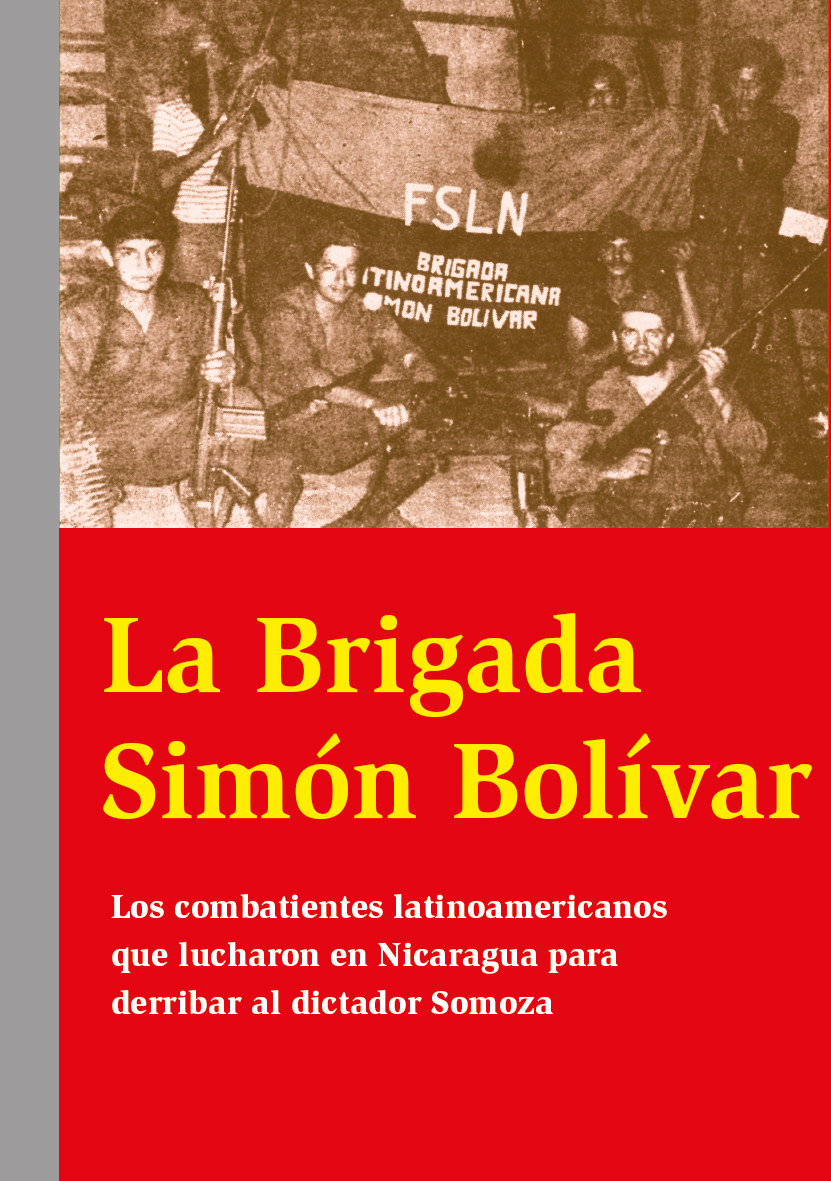

En la noche del 13 de enero de 1976, cuando los militares se estaban preparando para dar el sangriento golpe de estado, un grupo de ultraderecha, amparado por el gobierno de Isabel Perón, secuestró en Ensenada a Carlos Scafide y a Salvador “el Pampa” De Laturi, ambos reconocidos activistas y trabajadores de Propulsora Siderúrgica (hoy Siderar/Techint). Pero la lucha continúa.

“Carlitos”, como lo llamábamos, era un querido compañero y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), además de un muy reconocido vecino de Ensenada. El “Pampa” militaba en el PRT.

Carlitos era afiliado a ASIMRA, el gremio de los supervisores metalúrgicos. Eso no impedía que tuviera un total compromiso con la lucha de los trabajadores afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que enfrentaban a la dirección burocrática del sindicato, encabezada por Rubén “Negro" Diéguez y Antonio “Nino” Di Tomasso. Dichos burócratas, bajo la dictadura y aliados a las patronales metalúrgicas, entregarían a sus compañeros. Diéguez falleció en 1984. Pero Di Tomasso aún es miembro del secretariado de la UOM de la Plata y titular de la CGT regional.

Los asesinatos y la respuesta de los trabajadores

Cuando lo secuestraron a Carlitos, el PST venía de sufrir varios golpes. Por ejemplo, la masacre de Pacheco del 29 de Mayo 1974, y la Masacre de La Plata del 4 y 5 de Septiembre 1975. Carlitos, que tenía sólo 29 años, sería el decimosexto asesinado del PST bajo los gobiernos de Juan Perón e Isabel.

Según se ha podido reconstruir, fueron miembros de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) y la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), organizaciones parapoliciales promovidas desde el Ministerio de Bienestar Social y el gobierno provincial de Victorio Calabró (dirigente de la UOM), junto a matones de la burocracia sindical, quienes se identificaron como personal del Ejército y secuestraron de la casa de su madre a Carlitos. No se supo nada de él hasta que fueron encontrados los cuerpos de Carlitos y el Pampa acribillados a balazos y dinamitados, tal como estilaban para que fuese un mensaje terrorífico a todo el activismo.

Los trabajadores de Propulsora, al conocer la noticia, exigieron justicia y resolvieron en asamblea de todos los turnos parar desde el miércoles 14 de enero por la mañana hasta el sábado siguiente por la tarde. En el Astillero Río Santiago resolvieron realizar paros progresivos hasta el viernes. Hubo trabajadores de otras fábricas que se solidarizaron con las medidas de fuerza, como en Petroquímica Sudamericana de Olmos y Metalúrgica OFA de Villa Elisa. La Coordinadora de Gremios en Lucha llamó a un paro para el siguiente martes, al que se sumó una línea de micros y varios comercios de Ensenada.

Se realizó un acto cuando enterraron a los compañeros, al cual asistió aproximadamente la mitad del personal Propulsora. José “el Petiso” Páez, histórico dirigente de Sitrac-Sitram en el “Cordobazo” habló en el acto en nombre de la dirección nacional del PST. Señaló que “la única posibilidad que tenemos los trabajadores de frenar estos ataques es nuestra movilización y nuestra organización para la defensa, en cada fábrica, en cada barrio, en cada lugar de trabajo; denunciando la tolerancia del gobierno y exigiendo la investigación y el castigo del salvaje crimen”.

La lucha por justicia continúa

La dictadura cortó el proceso de organización y lucha. Pero su caída, a comienzos de la década de 1980, permitió retomar esas experiencias de lucha y que se continuara la pelea por una nueva dirección.

A 50 años de los asesinatos de Carlitos Scafide y el Pampa De Laturi, como ex militante del glorioso PST y ex miembro de la comisión interna de Propulsora en la década de 1980, sigo exigiendo juicio y castigo a los responsables de sus muertes, junto a mis compañeros y compañeras de Izquierda Socialista y la Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata.

Carlitos fue asesinado siendo muy joven, pero a pesar de corta edad, su vida y su militancia son un ejemplo para las nuevas generaciones de militantes revolucionarios, que también dedican sus vidas a defender a la clase obrera y luchan por un gobierno de trabajadores y por el socialismo.

Por eso en esta fecha volvemos a decir: Carlos Scafide, compañeras y compañeros asesinados y detenidos-desaparecidos del PST: ¡hasta el socialismo siempre! 30.000 detenidos-desaparecidos, ¡presentes!

Acto Homenaje

Viernes 30/01 a las 18 hs.

Centro Cultural La Vieja Estación - Doctor Sidoti 139, Ensenada

Organiza: Comisión de Familiares, Compañeros y Amigos

Escribe Federico Novo Foti

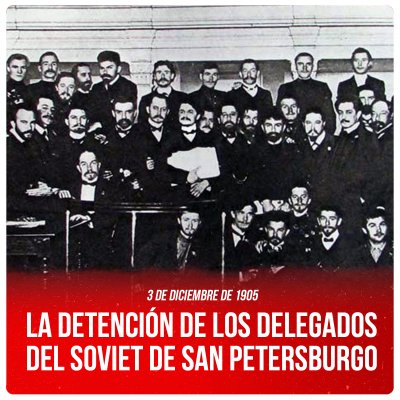

La detención de los delegados del soviet de San Petersburgo en 1905 marcó el cierre del primer gran intento de poder obrero en Rusia. Aquel “ensayo general” anticipó las revoluciones triunfantes de 1917.

Era la tarde del 3 de diciembre de 1905 cuando el ruido de las botas y los sables de los destacamentos de cosacos, gendarmes y policías enviados por el zar Nicolás II anunció a los delegados obreros, reunidos en el salón de planta baja, que el edificio de la Sociedad Libre de Economía, sede del soviet (consejo) de San Petersburgo, estaba rodeado. La tensión se apoderó del lugar. Desde un balcón, León Trotsky gritó a los delegados: “¡Camaradas, no presenten resistencia!” y ordenó que inutilizaran sus pistolas antes de entregarlas a la policía.1

La suerte del soviet, organismo obrero democrático surgido al calor de la primera revolución rusa, estaba echada. Soldados y policías irrumpieron en el edificio y ocuparon sus corredores. De entre ellos se adelantó un oficial y comenzó a leer la orden de arresto. Serían detenidos los 262 delegados presentes. Así llegaban a su fin los 52 días del soviet de delegados obreros de San Petersburgo y comenzaba a declinar la primera revolución rusa.

La revolución de 1905 y el surgimiento de los soviets

A comienzos del siglo XX, el atrasado imperio ruso estaba gobernado por la férrea autocracia de los zares. Tenía una población de 150 millones de personas, en su abrumadora mayoría campesinos pobres. Las principales ciudades, la capital San Petersburgo y Moscú, concentraban a 3 millones de habitantes, entre ellos un proletariado industrial con varios centenares de miles de obreros.

La revolución estalló el 9 de enero de 1905, tras el “Domingo Sangriento”. El 3 de enero había comenzado una huelga en la fábrica metalúrgica Putilov de San Petersburgo por el despido de cuatro obreros. A los pocos días había 150 mil trabajadores en huelga. El domingo, una inmensa manifestación de obreros y sus familias, encabezados por el cura Gueorgui Gapón, se dirigió pacíficamente al Palacio de Invierno, residencia de los zares. Llevaban retratos del zar, a quien rogaban “justicia y protección”. Pedían amnistía, libertades públicas, separación de la Iglesia y el Estado, ocho horas de trabajo, aumento salarial, cesión progresiva de la tierra al pueblo y, fundamentalmente, una Asamblea Constituyente elegida por sufragio universal. Pero el zar ordenó reprimir a los manifestantes, dejando centenares de muertos y miles de heridos.

La respuesta fue una oleada de huelgas y levantamientos campesinos que sacudieron al imperio. En junio se amotinaron la Marina y el Ejército, agobiados por el esfuerzo de la guerra ruso-japonesa.2 En octubre, los ferroviarios abandonaron sus puestos de trabajo y desencadenaron una nueva oleada huelguística. Se sumaron metalúrgicos, textiles, médicos e incluso las bailarinas de los ballets imperiales. El campo ardió con sublevaciones en más de un tercio del país. También se sumaron estudiantes y profesores universitarios.

Al calor de la huelga, el 13 de octubre se reunieron en el Instituto Tecnológico de San Petersburgo unos 30 delegados de fábricas que lanzaron un llamado a huelga general y a elegir delegados (uno cada 500 obreros) en todas las fábricas. El 17 de octubre, el soviet eligió su Comité Ejecutivo, entre cuyos miembros destacaba Trotsky, joven dirigente del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (Posdr), quien se convertiría en su portavoz y principal dirigente.3 Así surgía el primer soviet de delegados obreros, un organismo que llegó a representar a más de la mitad de los obreros de San Petersburgo (unos 200 mil) y que impulsó la formación de soviets en ciudades como Moscú y Kiev. El nuevo organismo orientó el último tramo revolucionario. En él actuaban democrática y unitariamente los partidos obreros (el POSDR y los socialrevolucionarios), los delegados sin partido, sindicatos y también profesionales como médicos y abogados. El soviet adquirió una enorme autoridad: sus órdenes e instrucciones eran obedecidas por las masas revolucionarias. Era denominado popularmente “el gobierno proletario”.

Movido por el temor, Nicolás II y su ministro Serguei Witte publicaron el “Manifiesto de Octubre”, que prometía convocar a una Duma nacional, un parlamento muy restringido. Lenin lo definió como “una caricatura de representación popular”. Los enfrentamientos continuaron y el 1° de noviembre el soviet convocó una nueva huelga general. En muchas fábricas, apoyados por el soviet, se impusieron las ocho horas de trabajo. Los pueblos oprimidos se levantaron. Estudiantes polacos quemaban retratos del zar y libros en ruso, exigiendo que la enseñanza dependiera del soviet. También se organizó una liga de los pueblos musulmanes.

Ensayo general de la revolución

Sin embargo, no existió un organismo que coordinara a los 58 soviets constituidos durante la ola de huelgas, y la revolución comenzó a decaer bajo los golpes de la contrarrevolución. Las revueltas agrarias no se generalizaron ni lograron quebrar al ejército, integrado mayoritariamente por soldados campesinos. El gobierno entendió que había llegado el momento de atacar de frente al soviet, deteniendo a Trotsky y a los “diputados obreros”. La insurrección de Moscú, del 9 al 17 de diciembre, fue uno de los últimos desafíos al zarismo.

En los meses siguientes, los 52 dirigentes del soviet detenidos (uno fue fusilado) fueron trasladados de prisión en prisión. El 19 de septiembre de 1906 comenzó el juicio contra ellos. Trotsky vio en el proceso judicial la oportunidad de denunciar al zarismo y en su alegato defendió el derecho de las masas a la insurrección, definiendo al soviet como “el órgano de autogobierno de las masas revolucionarias”.4 El veredicto del tribunal fue la absolución de todos los miembros, excepto quince de ellos, entre los que estaba Trotsky, quienes fueron sentenciados a perder sus derechos civiles y al destierro perpetuo en Siberia.5

La primera revolución rusa fue derrotada. Pero fue un “ensayo general” para los acontecimientos posteriores. Doce años después, tras un período de reacción y en medio de los sufrimientos de la Primera Guerra Mundial, en febrero de 1917 una nueva insurrección, esta vez triunfante, acabó con el zarismo. En octubre triunfó el primer gobierno obrero y campesino de la historia, encabezado por los soviets y el Partido Bolchevique.

1. Isaac Deutscher. Trotsky, el profeta armado. Ediciones Era, México, 1966.

2. El hecho quedó inmortalizado en la película El acorazado Potemkin (1925) de Sergei Eisenstein.

3. Jean-Jacques Marie. Trotsky. Revolucionario sin fronteras. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006.

4. León Trotsky. 1905. CEIP, Buenos Aires, 2006.

5. Sobre su fuga de Siberia ver León Trotsky. La fuga de Siberia en un trineo de renos. Siglo XXI, Buenos Aires, 2022.