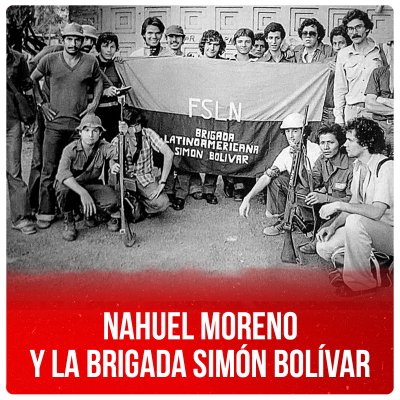

Foto de portada: Combatientes del FSLN entran a Managua

Este año se cumplen cien años del nacimiento de Nahuel Moreno, maestro y fundador de la corriente trotskista que reivindica Izquierda Socialista y la UIT-CI. Moreno, desde su exilio en Bogotá, junto al Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de Colombia, encabezó una campaña de apoyo a la lucha contra la dictadura de Somoza. En junio de 1979 comenzó el reclutamiento y entrenamiento en Bogotá para conformar la Brigada Simón Bolívar, siguiendo la tradición de las brigadas internacionales de la guerra civil española de 1936. Desde el 27 de junio brigadistas se incorporaron en el Frente Sur del sandinismo y participaron en los sangrientos enfrentamientos que se dieron contra los últimos focos de resistencia somocista. Tres miembros de la brigada cayeron en combate (Mario Cruz Morales, Pedro Ochoa García y Max Senqui) y hubo numerosos heridos. En la Costa Atlántica, en la ciudad de Bluefields, la derrota de los somocistas y la toma de la ciudad estuvo a cargo de una columna de combatientes de la brigada, junto a un comando sandinista local. Miguel Sorans, actual dirigente de Izquierda Socialista y de la UIT-CI, era uno de los coordinadores de la columna. Derrocada la dictadura, la brigada se dedicó a apoyar la formación de nuevos sindicatos y al apoyo a las milicias barriales armadas, en la perspectiva de constituir un poder obrero independiente y con democracia obrera, avanzando en medidas socialistas y el apoyo al proceso revolucionario en el resto de Centroamérica. Pero el 16 de agosto de 1979 fueron detenidos y expulsados del país por el propio FSLN, llevados a una cárcel de Panamá, donde finalmente fueron liberados, tras una campaña de denuncia internacional. El destino de la Brigada Simón Bolívar, las enseñanzas de la revolución nica y la miseria y saqueo capitalistas crecientes marcan la enorme actualidad de aquella frase del “Che”: “revolución socialista o caricatura de revolución”.1

1. Ver “La Brigada Simón Bolívar. Los combatientes…”. Op. Cit.

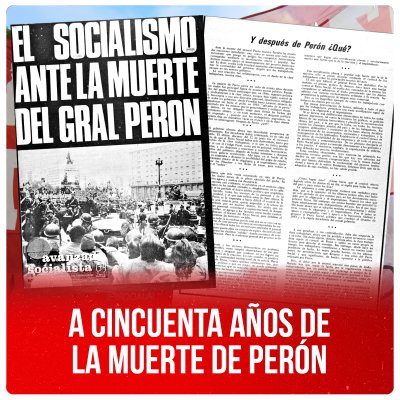

Escribe Federico Novo Foti

El 1º de julio de 1974 falleció el presidente Perón. El país quedó conmocionado y millones de trabajadores peronistas lo lloraron. El PST, antecesor de Izquierda Socialista, les manifestó su pésame, reiterando su permanente llamado a la movilización y a avanzar hacia la independencia de clase. Hoy, la dirigencia peronista se disputa el legado de Perón y promete el retorno del peronismo de las conquistas en 2027, mientras deja correr el brutal ajuste del ultraderechista Milei. Las tareas de movilizar contra el ajuste y construir un partido obrero y socialista siguen vigentes.

El mediodía del lunes 1º de julio de 1974 se anunció oficialmente la muerte del entonces presidente Juan Domingo Perón. Hacía meses que su salud se venía deteriorando, producto de una insuficiencia cardíaca que se había agravado. Días antes de su fallecimiento, el 29 de junio, había tenido que asumir provisoriamente la presidencia su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, “Isabel”.

Tras su muerte, se decretaron varios días de duelo nacional y su cuerpo fue velado en el Congreso Nacional, donde cientos de miles de obreros peronistas y sus familias se acercaron a despedirlo, formando largas colas. La muerte de Perón abrió un enorme vacío político. Él había sido convocado por los militares para retornar al poder desde su exilio, para ser árbitro entre los sectores patronales del país y los jefes de la poderosa burocracia sindical, en la medida en que seguía siendo el líder más querido y respetado por la mayoría de los trabajadores y sectores populares.

En una reciente entrevista realizada para conmemorar el aniversario, Cristina Kirchner reivindicó a Perón y afirmó que ante el gobierno del ultraderechista Javier Milei el peronismo sigue siendo la “solución argentina para los problemas argentinos”.1 Por su parte, en un acto atravesado por la interna electoral peronista, Axel Kicillof afirmó que a cincuenta años de la muerte de Perón “el peronismo sigue de pie y va derecho al futuro”.2 Ambos volvieron a prometer el retorno del peronismo de las conquistas para los trabajadores y el pueblo.

La tercera presidencia de Perón

Tras el “Golpe Gorila” de septiembre de 1955, que derrocó a Perón y lo obligó a exiliarse, los trabajadores peronistas protagonizaron heroicas luchas para recuperar los sindicatos y la CGT intervenidos por la dictadura, contra la proscripción del peronismo y por su regreso. El “Cordobazo”, la insurrección de mayo de 1969, tiró a la dictadura de Juan Carlos Onganía y obligó a los militares, encabezados por el general Agustín Lanusse, a los radicales y al propio Perón, con el auspicio del imperialismo, a iniciar negociaciones para buscar alguna salida política que permitiera desviar y frenar el ascenso revolucionario obrero y popular. Así fue que crearon el Gran Acuerdo Nacional (GAN), que llevó a la legalización del Partido Justicialista y al triunfo del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) en las elecciones de marzo de 1973, con la fórmula Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima.

Aquel gobierno, que había nacido bajo la consigna “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, sólo duró cuarenta y nueve días. El “tío” Cámpora intentó mantener el equilibrio entre las distintas fuerzas peronistas. Nombró al siniestro José López Rega en el ministerio de Bienestar Social y también dio lugar a la Juventud Peronista (JP) / Montoneros, que avanzó en algunos espacios de gobierno y en la conducción de la universidad. Pero su objetivo central era frenar el ascenso, iniciando el desalojo de las ocupaciones de fábricas e imponiendo el “Pacto Social” de ajuste contra los trabajadores. Tarea en la que se demostró extremadamente débil.

Perón, que había regresado definitivamente al país el 20 de junio, tal como se lo pedían Lanusse, las fuerzas políticas patronales, principalmente los radicales, y el imperialismo, obligó a renunciar a Cámpora. Se convocaron a nuevas elecciones y ganó la fórmula “Perón-Perón”, con su esposa Isabel como vicepresidenta. En octubre de 1973, a los 78 años, asumió su tercera presidencia, luego de obtener más de siete millones de votos (61,8%) en las elecciones. Aquella histórica elección evidenció la esperanza de la mayoría de los trabajadores de que serían escuchadas sus demandas, que volverían las conquistas de sus primeros años de gobierno y la “liberación nacional”. El PST, que había presentado una fórmula electoral propia, Juan Carlos Coral y Francisco Páez, llamó a continuar la lucha contra el Pacto Social “para derrotar los planes de la oligarquía y el imperialismo, que hoy están siendo secundados por la propia dirección peronista”3

Pese a las expectativas creadas, Perón había asumido con el objetivo de frenar las luchas, reafirmar el Pacto Social contra los trabajadores y la dominación imperialista. En febrero de 1974 pronunció un contundente discurso contra la JP, enterrando cualquier expectativa de “liberación nacional”. Su ruptura definitiva con Montoneros se produjo el 1º de mayo de 1974, cuando los echó de la Plaza de Mayo y los calificó de “estúpidos” e “imberbes”, mientras pedía respeto para los burócratas sindicales que sostenían el Pacto Social. Desde entonces, el accionar de las bandas fascistas (Triple A y otras), organizadas por López Rega contra activistas, se multiplicó. El 7 de mayo fue asesinado el militante del PST, Inocencio “Indio” Fernández. Dos días después, el sacerdote peronista y tercermundista Carlos Mugica. El 29, sucedió la Masacre de Pacheco, donde fueron asesinados otros tres militantes del PST y los ataques continuaron.4

El 12 de junio Perón habló por la mañana por televisión. Llamó a respetar el Pacto Social y “a depurar de malezas este proceso”, amenazando con renunciar. La burocracia sindical convocó a una concentración a la Plaza de Mayo que apenas logró llenar media plaza. A eso de las 5 de la tarde Perón salió brevemente al balcón de la Casa Rosada y pronunció lo que sería su último discurso, en el que dijo “llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino”.5

La pelea por un partido obrero y socialista continúa

En aquel momento el PST continuó denunciando la unidad del gobierno peronista con el imperialismo, las patronales, la burocracia sindical y los militares, cuyo objetivo era cerrar el ascenso revolucionario que conmovía al país desde 1969. Y sacaba una conclusión: “Tenemos que aprender de cómo nuestros enemigos de clase, los explotadores y sus políticos, saben estrechar sus filas y unirse. Tenemos que hacerlo, porque sólo si nos unimos nosotros en un partido de clase, en un partido obrero, podremos encontrar nuestro propio camino”.6

Hoy, a cincuenta años de la muerte de Perón, el peronismo ha ido perdiendo terreno entre los trabajadores y sus luchas. Los sucesivos gobiernos peronistas, desde Carlos Menem hasta Alberto Fernández, pasando por Néstor y Cristina Kirchner, defendieron los intereses de las multinacionales, los grandes empresarios y banqueros, con la complicidad de los burócratas sindicales, y defraudaron las expectativas populares. Sobre esta frustración avanzó el ultraderechista Javier Milei. Hoy, la dirigencia peronista, como Cristina, Kicillof o Grabois, se disputa el legado de Perón y vuelven a prometer para futuras elecciones el regreso del peronismo de las conquistas, mientras dejan correr el brutal ajuste de Milei y el FMI contra los trabajadores y el pueblo. Así preparan nuevas frustraciones. Por eso es necesario continuar desarrollando la movilización contra el Plan Motosierra y represivo de Milei y el FMI, y, para lograr una verdadera salida de fondo, sigue vigente el desafío de superar al peronismo, lograr la independencia de clase y la construcción de un partido obrero y socialista.

1. Ver entrevista “Perón x Cristina” en Gelatina. (01/07/2024) Disponible en www.youtube.com

2. Ver acto “Perón. 50 años” (01/07/2024) Disponible en www.youtube.com

3. Ver Avanzada Socialista Nº 77, 26/09/1973. Disponible en www.nahuelmoreno.org

4. Ver El Socialista Nº 582, 15/05/2024. Disponible en www.izquierdasocialista.org.ar

5. Ver “Recuperan último discurso de Perón” en Télam. (12/06/2021) Disponible en www.youtube.com

6. Ver Avanzada Socialista Nº 111, 10/07/1974. Disponible en www.nahuelmoreno.org

Organizado por el Suteba Tigre y la Comisión Ana María Martínez, este 29 de mayo, se realizó en la Plaza de El Talar de Pacheco un acto en homenaje al 50 aniversario de la Masacre de Pacheco. Fueron recordados Oscar Dalmacio “Hijitus” Meza, Mario “el Tano” Zidda y Antonio “Tony” Moses, militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, (PST), secuestrados y asesinados por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) banda fascista que funcionaba con el beneplácito del gobierno peronista, que invadió a tiros el local partidario de esa localidad.

En el acto participaron, además de los organizadores, Izquierda Socialista, PTS, MST, PSTU, Opinión Socialista y varios compañeros que fueron militantes del PST en aquellos años. Estuvo presente Gabriela, sobrina de Hijitus Meza, profesores y referentes de derechos humanos, se recibieron adhesiones y cerró la actividad un dúo de música folclórica.

Como parte de la conmemoración, antes del comienzo del acto, marchamos tres cuadras hasta el local del PST que fuera atacado en 1974, en la esquina de Brasil y Belgrano, donde aún quedan las marcas de los balazos. Allí rendimos homenajes a los compañeros asesinados.

De vuelta en la Plaza fueron leídas las notas recibidas de organizaciones que adhirieron al homenaje que al igual que los diferentes oradores se refirieron a la Masacre de Pacheco de una forma muy emotiva, manteniendo viva la memoria de los compañeros.

Por Izquierda Socialista, además de compañeros de zona norte, estuvieron los dirigentes y militantes del PST en 1974, Laura Marrone y Reynaldo Saccone, junto a Priscilla Vasquez, dirigente de Propuesta Socialista de Panamá. Y habló Adolfo Barbieri, uno de los responsables políticos del PST de zona norte cuando ocurrió la Masacre de Pacheco.

Adolfo rememoró la situación política en esos años, el importante trabajo político del PST y los delegados en las fábricas del cordón industrial de zona norte, el ataque de la Triple A vinculado a la nefasta burocracia sindical contra el PST, recordando a los diferentes compañeros secuestrados y asesinados. Recordó a Nahuel Moreno en su discurso durante el sepelio colectivo de despedida a Hijitus, Tony y el Tano, llamando a la más amplia unidad de acción a las corrientes presentes para organizar grupos de autodefensa y enfrentar a las bandas fascistas.

A 50 años de aquellos trágicos hechos, desde Izquierda Socialista, llamamos a la más amplia unidad en la acción para luchar para derrotar el plan de ajuste, entrega y represión del ultraderechista Milei y el FMI.

Reafirmado nuestro compromiso por mantener viva la memoria de los compañeros asesinados del PST, seguir reclamando por el castigo a todos los responsables de la Masacre y luchando por una Argentina y un mundo socialista.

Corresponsal

Escribe Federico Novo Foti

Entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Desde 1969 unió al pueblo palestino tras el reclamo “por una palestina democrática, laica y no racista”. Pero su dirección, encabezada por Yasser Arafat, fue abandonando el reclamo y terminó pactando la fracasada política de “los dos estados”. Sin embargo, el pueblo palestino continúa resistiendo la ocupación sionista y pelea por su liberación.

El 14 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel. Comenzaba a realizarse el sueño del sionismo, el movimiento de la burguesía imperialista y destacados multimillonarios judíos occidentales que, desde finales del siglo XIX, venían alentando la creación de un estado teocrático (basado en la religión) como solución a los ataques y persecuciones (pogroms) sufridas por las masas judías, especialmente de Europa central y oriental, apartándolas de la lucha de clases y de los partidos socialistas revolucionarios. La creación de Israel se hizo bajo el lema “una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra”, desconociendo que desde hacía siglos allí vivía el pueblo palestino, con una mayoría árabe y una minoría judía.

El establecimiento de Israel había sido avalado meses antes, el 29 de noviembre de 1947, cuando la ONU resolvió la partición de Palestina en dos estados, uno sionista y otro árabe. Las potencias imperialistas, especialmente Estados Unidos, aprovechando los justos sentimientos de solidaridad frente al genocidio nazi contra los judíos, legalizaron la partición y ocupación del territorio palestino. Su objetivo era tener un “gendarme” contrarrevolucionario en la región, ante el ascenso de las masas árabes y el surgimiento de gobiernos nacionalistas burgueses o pan-árabes, como el de Gamal Abdel Nasser en Egipto, tras la retirada de los imperialismos francés y británico. La URSS de José Stalin vergonzosamente apoyó la iniciativa, otorgando al colonialismo sionista una pátina “progresista” contra el “feudalismo” árabe. Junto al pueblo palestino y los pueblos árabes, sólo los trotskistas se pronunciaron contra la partición de Palestina y su ocupación.1

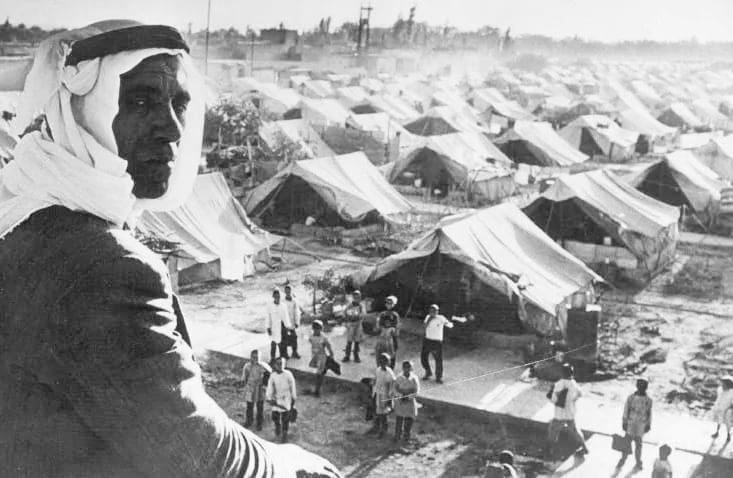

Desde entonces, Israel se instituyó como un enclave colonial y racista, que se consolidó y desarrolló gracias al apoyo económico y militar de Estados Unidos. Tras su creación, Israel comenzó la expulsión (la “nakba”) de las comunidades y aldeas palestinas, la expropiación de sus tierras y la destrucción de sus olivares. Ejemplo de ello fue la masacre de la aldea de Deir Yassin, en abril de 1948, en la que unidades militares israelíes asesinaron, casa por casa, a más de 250 personas, incluyendo 30 bebés y niños.2

Refugiado palestino en el campo sirio de Jaramana en 1948

Desde 1948 el pueblo palestino lucha contra la ocupación sionista y por su liberación

Ascenso y caída de la OLP

Pero el pueblo palestino no asistió pasivamente a la ocupación colonial y la limpieza étnica. Ya bajo el mandato británico había protagonizado la colosal insurrección de 1936-1939, que sólo pudo ser sofocada tras el envío de la mitad del ejército del imperio británico. La resistencia del pueblo palestino continuó más allá de 1948 con acciones individuales o de pequeñas bandas sin mucha organización. Pero desde mediados de la década de 1950, bajo el influjo de la revolución china y la guerra de guerrillas vietnamita, surgieron organizaciones de “fedayines” (guerrilleros). Entre ellas, un grupo de estudiantes exiliados fundó en 1958 el movimiento nacionalista independiente Al Fatah, conducido por Yasser Arafat, que logró insertarse en Cisjordania y Gaza.

A finales de mayo y comienzos de junio de 1964, en la primera reunión del Consejo Nacional Palestino, se decidió la creación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). La iniciativa, auspiciada por la Liga Árabe, que reunía a los gobiernos de los principales países de la región, entre ellos Egipto y Arabia Saudita, no tenía mayor inserción entre la comunidad palestina en el exilio o en el interior de Israel. Sin embargo, la derrota militar de los gobiernos de Egipto, Siria, Jordania e Irak a manos de Israel en la “Guerra de los Seis Días”, en junio de 1967, marcaría un vuelco en el destino de la OLP.

La derrota militar expondría los límites del nacionalismo burgués ante la ofensiva imperialista e israelí y marcaría, en definitiva, el fin del nasserismo. En 1969, en la reunión del Consejo Nacional Palestino realizada en El Cairo (Egipto), las fuerzas guerrilleras tomaron el control de la OLP y Arafat fue elegido presidente de su Comité Ejecutivo. Adoptó la Carta Nacional Palestina que postulaba la liberación por vía revolucionaria del pueblo palestino y el establecimiento de un estado palestino laico, democrático y no racista.3 Quedó así definido el papel progresivo de la OLP y su nueva dirección, asentada en los campamentos de refugiados y las milicias.

Nahuel Moreno, dirigente trotskista y fundador de nuestra corriente, definió entonces que “la OLP representa la nacionalidad palestina como organización estatal sui generis laica, democrática y no racista, en guerra. Es casi un estado: es un frente único que abarca a todo el movimiento palestino en lucha por conquistar su patria”.4 Evidenciando su carácter estatal, la OLP no sólo empezó a coordinar la resistencia palestina, sino que comenzó a organizar los campos de refugiados, su economía y organización política (salud y educación). De allí Moreno concluía que la construcción de partidos trotskistas en Palestina y Medio Oriente debía tomar como punto de partida programático el triunfo militar de la OLP contra el sionismo, apoyado en la movilización de las masas árabes, para destruir el estado colonial y construir una Palestina laica, democrática y no racista. También, hacía el llamado a la OLP a romper con la burguesía para luchar por el socialismo.

Pero la OLP y su dirección tenían un carácter contradictorio. Se apoyaban, asimismo, en un sector de la burguesía árabe que buscaba construir un estado palestino burgués e impedir que la OLP cayera en manos de corrientes socialistas. Su posición nacionalista burguesa los llevaba a acordar con los gobiernos árabes, pero los ataques sionistas a los campamentos de refugiados en Jordania y Líbano los obligaban constituirse en un poder político y militar autónomo, aliado a la juventud, la izquierda y los movimientos que enfrentaban a esos gobiernos. Tras abortar las revoluciones en Jordania y Libano, desde 1974, la OLP y Arafat comenzaron a claudicar, abandonando la consigna por una Palestina laica, democrática y no racista.5 Con los acuerdos de Madrid en 1991, Oslo en 1993 y Camp David en 2000, consumaron la traición asumiendo la política de “los dos estados”, reconociendo al Estado de Israel y abandonado la pelea por el retorno, a cambio de la creación de la precaria Autoridad Nacional Palestina (ANP), sobre los territorios de Cisjordania y Gaza, que hoy ha fracasado ante la continua expansión sionista.

La lucha del pueblo palestino continúa

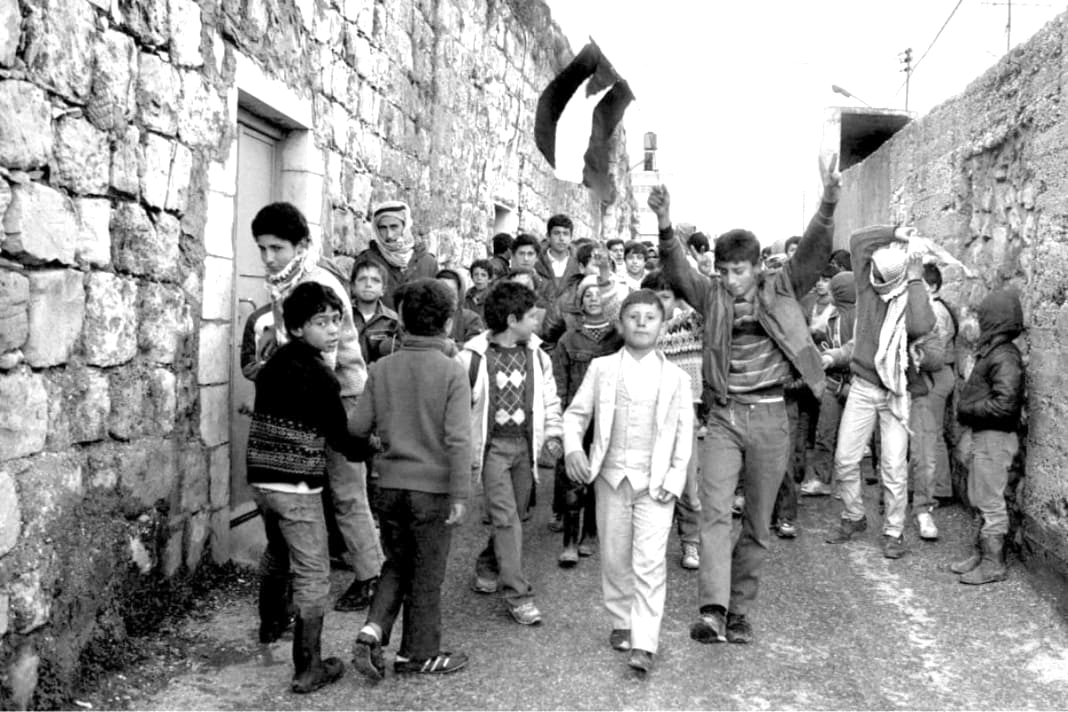

Pese a la defección de la dirección de la OLP y Arafat, el pueblo palestino continuó luchando por su liberación. En diciembre de 1987 protagonizó la “primera intifada”, el levantamiento que se enfrentó con palos y piedras al ocupante israelí, obligándolo a iniciar negociaciones con Arafat y la OLP. En septiembre de 2000, tras la firma del acuerdo de Camp David, comenzó la “segunda intifada”. En 2006, la pérdida de apoyo del movimiento Al Fatah se evidenció en el triunfó en las elecciones de Hamas (Movimiento de Resistencia Islámica), que había nacido en 1987 al calor de la primera intifada y ganó autoridad por su oposición a la política de “los dos estados”, pese a que plantea equivocadamente como salida la construcción de un estado palestino islámico.

Desde octubre del año pasado, el pueblo palestino viene sufriendo un nuevo y brutal ataque por parte del Israel, que ha asesinado a más de 40.000 personas en Gaza y provocado cientos de miles de nuevos desplazados. En su resistencia, el pueblo palestino viene forjando nuevas direcciones que buscan terminar con el nuevo asedio sionista y con la ocupación histórica de Palestina. Cuentan con una creciente solidaridad internacional, con movilizaciones en los países árabes y el mundo, y las recientes ocupaciones de universidades en Estados Unidos y Europa. Desde Izquierda Socialista y la UIT-CI seguimos apoyando la heroica resistencia del pueblo palestino y sostenemos que la única posibilidad de alcanzar la paz en la región será reclamando un alto al fuego inmediato, el retiro de todas las tropas sionistas de Gaza, el fin del régimen racista, logrando una Palestina libre en todo el territorio histórico desde el río al mar y el retorno de todos los refugiados a su territorio. Seguimos diciendo: ¡Fuera Israel de Palestina! ¡Por una Palestina laica, democrática y no racista!

1. Ver Roberto Fanjul y Gabriel Zadunaisky. “Palestina. Historia de una colonización”. Buenos Aires, Ediciones El Socialista, 2008. Disponible en www.nahuelmoreno.org

2. Ver Mercedes Petit. (7/4/2010) “La Masacre de Deir Yassin” en “El Socialista” Nº 163.

3. Disponible en www.marxists.org

4. Ver en Roberto Fanjul y Gabriel Zadunaisky. Op. Cit. Disponible en www.nahuelmoreno.org

5. Ver Gabriel Massa y Jan Poliansky. “Un mundo en llamas” (1986) en “Correo Internacional” Nº 19.

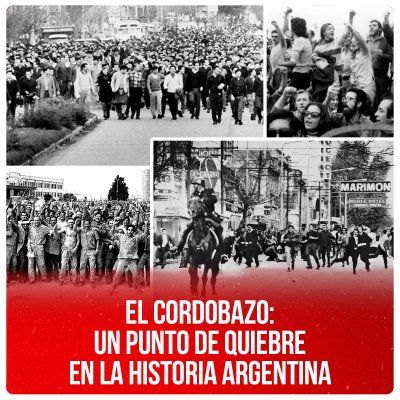

El 29 de mayo de 1969 cambió la historia del país. En medio de una huelga general, obreros y estudiantes se movilizaron y derrotaron a la policía tomando el control del centro de la ciudad de Córdoba. La dictadura de Onganía quedó herida de muerte.

(Basado en artículo escrito por Diego Martínez para El Socialista N° 425)

En el marco de un contexto mundial signado por las movilizaciones contra la intervención militar estadounidense en Vietnam y las grandes luchas obreras y estudiantiles ocurridas en países como Italia, Japón y México, tras el Mayo francés que puso en jaque al gobierno de De Gaulle en Francia, hacia 1968 comenzaba a producirse un cambio en la situación política argentina.

El contexto nacional

Desde 1966 gobernaba el dictador Onganía. La represión y la miseria comenzaron a generar un creciente malestar en los sectores obreros y populares. El estudiantado del interior empezó a luchar y fue duramente reprimido. El movimiento obrero comenzaba a recuperarse después de años de estancamiento. Durante 1968 se dieron tres luchas obreras importantes: la de los petroleros de YPF en Ensenada, la de los gráficos de Fabril Financiera en Barracas y la de Citroën, también en la ciudad de Buenos Aires. Fueron tres luchas largas y con mucha fuerza en la base. Fueron derrotadas, pero el ascenso no se interrumpió y se trasladó a las provincias.

En marzo de 1969 hubo conflictos estudiantiles en Tucumán y Rosario. Las luchas obreras las encabezaron los metalúrgicos, Luz y Fuerza,Smata, estatales y docentes.

A mediados de mayo se movilizaron los estudiantes correntinos en contra de la privatización del comedor universitario y fueron duramente reprimidos. Juan José Cabral, de 22 años, que cursaba Medicina, fue asesinado por la policía. Esto generó una inmediata movilización en Rosario que dio origen al Rosariazo. El 16 de mayo los estudiantes comenzaron a movilizarse y enfrentar en las calles a la policía hasta derrotarla. El 21 de mayo se sumaron sectores del movimiento obrero día en que fue asesinado el joven metalúrgico Luis Blanco.

El Cordobazo

En este contexto de ebullición, la CGT se vio obligada a convocar un paro de 24 horas para el 30 de mayo. En Córdoba la CGT regional decidió adelantar el paro para el 29, transformando la acción en una huelga de 36 horas. Tal era la bronca que había entre los trabajadores que la medida tuvo una adhesión del 98% y para el mediodía se movilizaron al centro de la ciudad junto con los estudiantes. En un área de aproximadamente 150 manzanas se enfrentaron con la policía. Se levantaron barricadas, los vecinos colaboraron con los manifestantes reprimidos se fueron sumando a la protesta. La policía mató al obrero del Smata Máximo Mena y el estudiante Daniel Castellanos. Pese a esto los manifestantes pasaron a controlar cada vez más esquinas de la ciudad de Córdoba y la policía se tuvo que retirar. Hasta las 17 los puntos neurálgicos estuvieron controlados por obreros y estudiantes, quienes protagonizaron una insurrección espontánea detonada por el odio a la dictadura militar. Después ingresó el ejército en el centro de la ciudad pero el movimiento ya se había replegado hacia los barrios. El gobierno de Onganía nunca se pudo recuperar de aquel golpe.

Las lecciones que nos dejó

El Cordobazo marcó un antes y un después en la lucha de clases que produjo un sostenido ascenso que fortaleció a los sectores antiburocráticos y clasistas del movimiento obrero. Esto se prolongó hasta 1976, cuando el golpe genocida de Videla vino a derrotar a los trabajadores. Después de que fracasara el Gran Acuerdo Nacional (GAN) pergeñado entre radicales y peronistas y comandado por Perón en su retorno al poder en 1973, con el objetivo de contener las luchas obreras.

Más allá de la narración de los hechos históricos, lo importante es reflexionar acerca de las lecciones políticas que nos dejó el Cordobazo. El “mayo cordobés” nos demostró que cuando la clase obrera se organiza masivamente y se moviliza con decisión puede torcer el rumbo de la historia, pese a los intentos de frenar las luchas de las patronales, los partidos burgueses y la burocracia sindical.

Si el ascenso iniciado en el Cordobazo pudo ser frenado y no siguió avanzando hacia una revolución socialista fue porque la conducción de los trabajadores era mayoritariamente peronista, un movimiento político que vino a garantizar la “estabilidad” del país para los empresarios. De allí que la otra gran lección de este proceso sea la necesidad de progresar en la construcción de una dirección revolucionaria, política y sindical que encauce las luchas hacia un gobierno de los trabajadores.

Qué decía Nahuel Moreno

“ […] Lo que ha ocurrido en Rosario, y principalmente en Córdoba, tiene un nombre muy claro, ha sido una semiinsurrección […]Tanto en Rosario como en Córdoba hemos presenciado el encuentro de los obreros y estudiantes con las fuerzas represivas, como la derrota de estas. Uno de los principales brazos armados del régimen, la policía, fue puesta en retirada por las fuerzas populares.

[…] En Córdoba el ejército intervino violentamente, originando una situación semiinsurreccional, de lucha civil, aunque por falta de dirección no fue respondida en la misma forma por el movimiento obrero y estudiantil. Hubiera sido suficiente que los trabajadores se hubieran armado para responder al fuego del ejército para que la guerra civil y la insurrección hubieran sido un hecho […] Lo que faltó tanto en Córdoba como en Rosario fue un partido revolucionario que supiera organizar a las masas para la insurrección. Si ese partido hubiera existido, hubiéramos logrado armas para los obreros y estudiantes, así como hubiera sabido elaborar un plan insurreccional para golpear a las fuerzas de la reacción en sus puntos neurálgicos […]

Moreno,Nahuel, Después del Cordobazo, Ediciones El Socialista, Buenos Aires, 2013